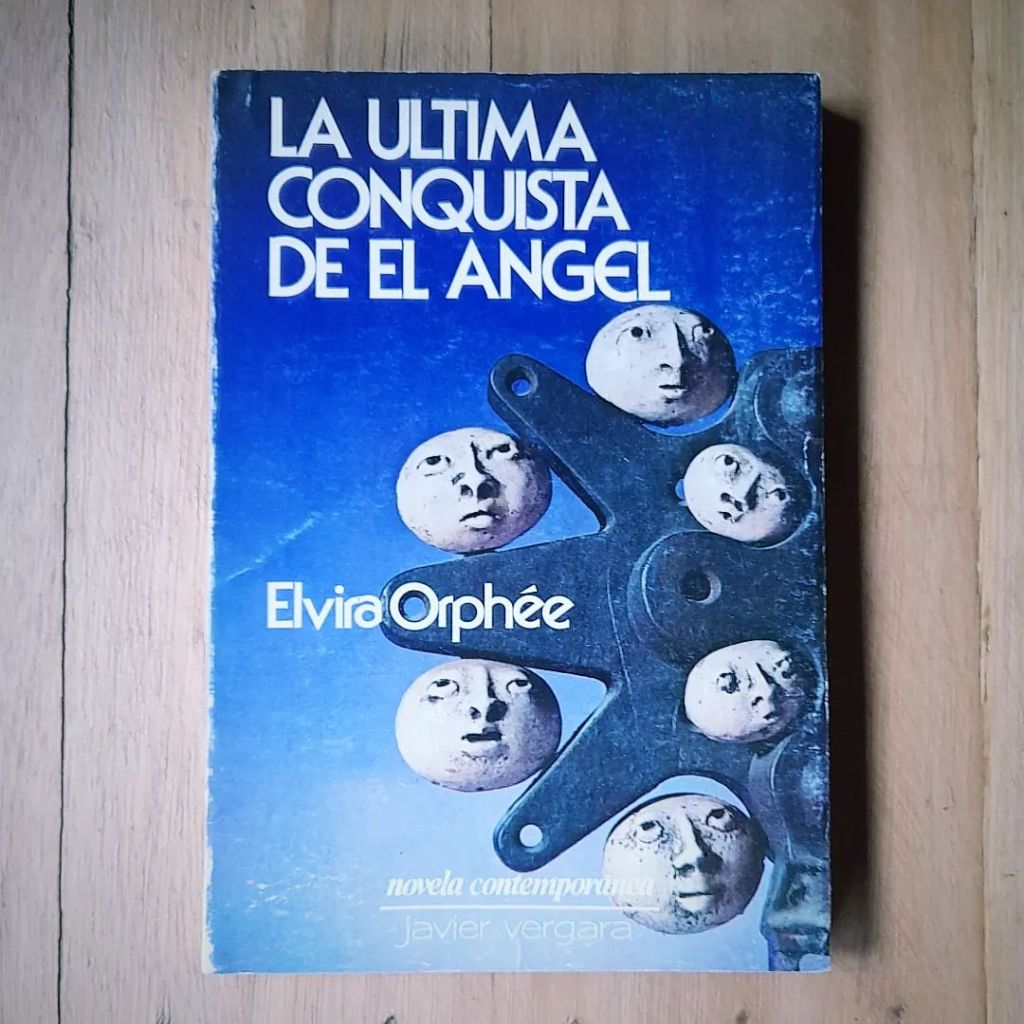

Editorial Javier Vergara 1984: 179 páginas

La última conquista de El Ángel (1977), Elvira Orphée

“En una celda de dos por dos se sienten cosas, y más alguien como yo que de repente se va de su cuerpo y se instala con toda facilidad en otro. Ese otro estaba diciendo tan claramente como si hablara: vienen de la locura, de la desesperación, de la enfermedad sanguinaria. Eso éramos nosotros, los que veníamos de todas esas cosas.”

“No comprenden el deber. Bastará con que lo comprendamos nosotros y lo llevemos adelante como una deformidad, si es necesario…La noche ha terminado, muchachos. Pueden irse. Terminó la ceremonia.”

“Los de afuera no se dan cuenta de que a veces hay que ser heroico para cumplir con el laburo.”

En La última conquista de El Ángel Orphée nos sitúa en el relato de un torturador, un policía de la “Sección Especial” de la Policía Federal. Podríamos rearmar una serie donde este punto de vista del victimario emerge para narrar el horror, muchas veces pensado como lo opuesto a lo racional –oposición ya problematizada, sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial y del Holocausto- con libros como Villa de Luis Gusmán y Dos veces junio de Martín Kohan. Tal vez, también con Hacer el odio de Gabriel Báñez. Aunque la narración de Orphée tenga marcas que la inscriben durante el primer peronismo y el golpe del 55 -hay cierta imprecisión temporal que permite entenderla casi una parábola- y no durante la dictadura del 76 o momentos previos a la misma.

Hay algo que dice Orphée en el Prólogo a la reedición de 1984 que resulta interesante, que piensa la relación entre “realidad” y literatura, entre hechos enunciados y el trabajo literario:

“Mientras escribía los episodios de tortura [algunos capítulos se publicaron previamente en forma de cuentos], en gran parte provenientes de la imaginación y en pequeña, de crónicas periodísticas, me desalentaba comprobar que el simple hecho enunciado tenía una fuerza mucho mayor de cuanta pudiera alcanzar la literatura.”

Y esto resulta interesante porque reflexiona sobre el trabajo literario en una novela en la que el peso de los hechos narrados -mucho más después de la última dictadura en Argentina- podrían resultar más centrales por sí mismos, “tocando puntos de repugnancia por todas las formas del insulto a la vida indefensa”.

La respuesta, tal vez retrospectiva, de Orphée es como dice ella misma en el “Prólogo” de 1984, trabajar con referencias precisas, pero a la vez “cruzar fronteras del espíritu”, “ir del hecho que se produce en una realidad tan exasperada, que por la misma exasperación de lo real traspone este plano y puede hacer que criminales se sientan partícipes de la divinidad, y que víctimas y victimarios se muevan en una especie de más allá del horror.”

El trabajo literario entonces podríamos pensar que está entre otros aspectos en

— La elección del punto de vista –un torturador-.

— La visión de la tortura como un arte –Algo que ya había declarado el comisario Cipriano Lombilla-, como un dispositivo no sólo eficiente, sino estético, como una ceremonia dispuesta cercana a lo religioso y a cierto erotismo:

“El interrogatorio es un arte y nosotros sus artista. No somos fábrica, acuérdense, las repeticiones matan la fantasía.”

“El jefe cambiaba de método esta vez, cuestión de no deslustrarse la fantasía.”

— En la focalización casi absoluta en el espacio de “Sección Especial”, en el “cuarto misterioso”; con un trabajo plástico de luces y sombras como en el cuadro mencionado por el narrador: “La lección de anatomía”.

— En la cotidianeidad de los torturadores que se aburren cuando no hay un preso para torturar o que están cargados de “trabajo”, que bromean, se ríen – y esto conecta el libro con otros que trabajaron la “fiesta de la barbarie”: “El matadero”, “La refalosa”, “La fiesta del monstruo”, “El niño proletario”, etc.-:

“… en la mesa, justo bajo la bombita de luz, estaba artísticamente colocado el hombre. Ojos vendados como corresponde, ropa sacada en parte. La que le quedaba se la subimos por donde se la teníamos que subir, descubriendo pequeñeces que hicieron reír a Roque Abud:

– Un angelote.

Los muchachos se rieron a carcajadas en sordina…”

“es mejor que yo cuente hasta lo que no fue nada porque la vida también está hecha de nadas.”

— En la estilización del habla con un registro coloquial, con ciertas marcas del tango y con el uso tan característico en Orphée de los diminutivos que en este texto resaltan el horror:

“…Mientras yo estaqueaba a Carlos tirando de las cuerdas sobre las cubiertas protectoras para que no le tocaran ni un pedazo de piel, así nadie encontraría señas si se les ocurría denunciar, Carrizo abrió la valijita con las primorosas etiquetas y empezó a sacar cosas que sobaba amorosamente.

– La varita mágica está aquí. Ah, yo no viajo sin ella. Es mi mano derecha.”

— Por último, un narrador que no es porteño, sino que proviene de La Rioja y esto no solo trae su visión, sino sus recuerdos que se conectan y establecen asociaciones, por ejemplo, durante una sesión de tortura y además por su origen une al narrador con su jefe y maestro en el “arte de la tortura”, Winkel, el iluminado:

“Yo adentro miraba La Rioja lejana que ardía de frío en la noche de junio. Bajo las estrellas heladas la tierra de La Rioja estaba presintiendo el temblor. Los de mi casa estarían tiritando sobre camas vencidas…”

“Qué iban a saber esos, nacidos en una ciudad pura charla, que hasta el alma deja evaporársele por la boca, lo que es vivir sin palabras para los otros, medio sonámbulo de tanto pelearle a las dificultades y a los sueños despierto.”

La última conquista de El Ángel narra así el horror de las torturas, de lo que sucede sustraído a la mirada en ese “cuarto oscuro” desde el punto de vista del victimario y en la cotidianeidad de los agentes de policía. Pensado a partir de una serie de cuentos toma unidad a partir del protagonista, de su evolución desde casi un aprendiz hasta convertirse él mismo en un «maestro». También tiene una estética por momentos heterogénea: desde cierto realismo a la farsa como parece trabajarse el momento en que leen una denuncia de un médico en un medio periodístico extranjero, es decir, cuando se saben vistos por otros, pero también desde lo entrevisto a lo explícito.

Deja un comentario